子供の歯並びと生活習慣|院長ブログを始めます|名東区一社駅の歯医者 アベ歯科クリニック

院長ブログを始めます

皆さま、こんにちは。アベ歯科クリニック院長の藤田です。当院は名古屋市名東区にある地域に根ざした歯科医院として、子供から大人の方まで幅広い世代の診療に対応しております。

このたび当院では、お子さまの歯並びやお口の発育に関する情報を毎月お届けする「院長ブログ」をスタートすることになりました。近年、子どもの口呼吸や姿勢の乱れが増えており、歯並びに影響を及ぼす生活習慣が注目されています。0歳から12歳までのお子さま・保護者の皆さまに役立つ知識や、日常生活で取り入れられる具体的なケアの方法をお伝えしていきます。

第1回のテーマは、こちらです。

子供の歯並びは生活習慣で決まる?

子供の成長と口の機能の関係を知ろう

「うちの子、歯並び大丈夫かな?」

そんな不安を抱えたことがある保護者の方は多いのではないでしょうか。

実は、歯並びの良し悪しは単なる「遺伝」だけではありません。姿勢・呼吸・食べ方・話し方・睡眠の質など、日々の生活習慣が口の発育や歯並びに大きく関係しているのです。

今回は、乳児期から学童期までのお子さまの成長に合わせて、どのような習慣が歯並びに影響するのかを総合的に解説します。

◆ 歯並びに影響する5つの要素

私たち歯科医師は、歯並びに影響する要因を以下のように分類しています。

- 遺伝的要素(顎の大きさや歯のサイズなど)

- 姿勢

- 呼吸の方法(口呼吸・鼻呼吸)

- 食事習慣(噛む力・飲み込み方)

- 舌や口まわりの筋肉の使い方

この中で遺伝の影響はたしかに存在しますが、近年では環境要因や生活習慣の影響が大きいと考えられています。

◆ ステージ別に見る「歯並び形成期」の重要性

子どもの発育段階に応じて、お口の成長にも「ゴールデンタイム」と呼べる重要な時期があります。このタイミングを逃さず適切な習慣を身につけることで、自然で安定した歯並びへと導くことが可能になります。歯が生えるだけでなく、呼吸・咀嚼・嚥下・発音などの機能も連動して育つため、全身の発達とも深い関わりがあるのです。

【0~1歳:乳児期】

この段階での適切な抱っこや哺乳習慣は、後の舌の動きや嚥下、発音といった口腔機能の発達に大きく影響します。

- 授乳・哺乳の仕方 → 舌や口の筋肉の発達に影響

- 横抱きや寝かせ方 → 顎の形に影響

- 哺乳瓶やおしゃぶりの使い方 → 舌癖や口呼吸の原因に

【2~5歳:幼児期】

ここでは「口腔機能(舌・唇・あご)の使い方」がポイント。

- 指しゃぶりや頬杖 → 歯並びや顎のゆがみ

- 柔らかい食事主体 → 咀嚼不足から顎の成長に遅れ

- 姿勢の悪さ → 舌の位置・呼吸の仕方に直結

【6~12歳:学童期】

永久歯への生えかわりと、顔貌・骨格のバランスが整う重要な時期です。

- 勉強時やスマホ姿勢による猫背 → 舌の位置を乱し、歯並びを崩す

- 鼻詰まりによる口呼吸 → 口が開いたまま定着 → 上顎の成長と歯並びに影響

- 咀嚼不足 → 上下の顎の発育バランスが崩れることも

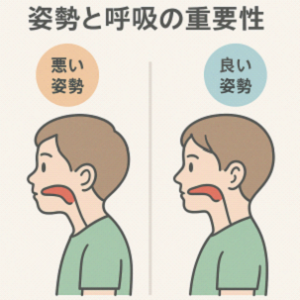

◆ 「姿勢」と「呼吸」が歯並びを決める?

姿勢と呼吸は、歯並びの形成において密接に関係しています。私たちが思っている以上に、口まわりの筋肉の使い方は体全体の使い方と連動しており、特に姿勢の崩れが舌や呼吸に与える影響は無視できません。

日常生活でよく見られる「猫背」や「口がぽかんと開いている状態」は、単なる姿勢の問題だけでなく、将来的に歯並びや噛み合わせにまで影響を与えるリスクがあります。

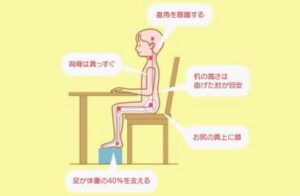

◎ 正しい姿勢のポイント

足裏がしっかり床につくように椅子の高さを調整する(足がぶらぶらしない)

- 骨盤を立てて坐骨で座るように意識する

- 背もたれに頼らず、背筋を伸ばし肩の力を抜いてリラックス

- 顎を引き、頭のてっぺんが天井から引っ張られているような意識を持つ

- 机と椅子の高さは、肘を自然に曲げたときに前腕が水平になるように調整

これらの姿勢を意識することで、舌の位置が安定し、鼻呼吸が促されるため、歯並びの形成にも良い影響を与えます。お子さまが疲れないよう、足台やクッションを使ったサポートも効果的です。

◎ 姿勢の悪さがもたらす影響

- 口が常に開いていると、唇・頬・舌の筋肉のバランスが崩れる

- 唾液が蒸発しやすく、むし歯や歯周病のリスクも上がる

- アレルギー性鼻炎などで鼻呼吸ができない子も増えている

鼻呼吸を基本とした生活環境を整えることが、正しい歯並びへの第一歩です。たとえば、口を閉じやすい姿勢を意識した椅子の座り方や、口を閉じた状態で呼吸を意識する練習、乾燥を防ぐための加湿など、家庭でできる小さな工夫が効果的です。

◆ 歯並びは「育てるもの」

近年では、子どもの口呼吸や舌癖、咀嚼不足といった口腔機能の低下が全国的に増えていることが問題視されています。こうした背景もあり、早期のケアや正しい習慣づけがますます重要になっています。

歯並びというと「見た目」の問題と捉えられがちですが、実際には噛み合わせや筋機能、呼吸など「機能的な問題」として非常に重要な役割を果たしています。

具体的には、以下のような影響があります:

- 上の前歯が出ていると発音に影響を与える

- 奥歯の噛み合わせがずれていると片側だけで噛む癖がつく

- 口呼吸や舌の位置のずれが睡眠の質に影響する

こうした機能的な問題は、日常生活の中で見逃されがちですが、早期に対応することで防ぐことができます。

だからこそ、歯並びを「治す」だけでなく、「育てる」という視点を持つことが大切なのです。

「歯並びは悪くなったら矯正すればいい」――そう考える方もいるかもしれません。

しかし、一度崩れてしまった噛み合わせや顎の位置を治すには、時間も費用もかかるのが現実です。特に舌の癖や呼吸の癖が原因の場合、矯正装置を使っても後戻りするケースがあります。

だからこそ、まだ成長過程にある0歳から12歳の時期、とくに3歳までの基礎形成期に、「崩れにくい歯並びを育てる」ことが何より重要なのです。

◆ 家庭でできるチェックリスト

お子さまの歯並びを守るために、まずは以下の習慣をチェックしてみましょう。今日から1つずつ、できることから意識してみてください。

- □ 寝ているとき、口が閉じている?

- □ 食事のとき、30回以上噛んでいる?

- □ うつぶせ寝をしていない?

- □ 鼻が詰まっていないか?口呼吸していないか?

- □ 正しい姿勢で座っている?

- □ 舌は上あごについている?

- □ 食事中や会話中にクチャクチャ音を立てていない?

- □ 飲み物をストローで飲むことが多い?

- □ 飲み込むときに舌が前に出る?

- □ 歯ぎしりや食いしばりをしていないか?

- □ 口が乾燥しやすい?

- □ テレビを見るときに頬杖をついている?

- □ ごはんを片方の歯だけで噛む?

- □ 呼吸が浅く、肩が上下している?

これらを意識するだけでも、将来のお子さまの歯並びに良い影響を与えることができます。

次回予告|授乳姿勢が歯並びに与える影響とは?

次回のテーマは、「授乳姿勢が将来の歯並びを変える?正しい授乳と抱っこのコツ」です。

赤ちゃんの頃の抱き方・授乳の仕方が、顎や舌の発育にどう関わっているのかを詳しく解説します。

ご相談をご希望の方へ

気になる点やもう少し詳しく知りたい内容(例:子供の姿勢、食事のとり方など)がございましたら、名東区一社のアベ歯科クリニックまでご相談ください。子供一人ひとりの発育に合わせたケア方法を丁寧にご提案いたします。ご予約はお電話またはホームページより承っております。

▶ お電話:0120-875-188

▶ 24時間オンライン予約はこちら